Подгот. А.И.Оборкин.

В 1984 году специалист по истории Азиатской России периода феодализма Н.А.Миненко, ссылаясь на исторические документы, обнаруженные в Центральном государственном архиве древних актов (ныне - Российский государственный архив древних актов), отнесла сооружение Бердского острога к периоду между 1702 и 1709 г.г. [30, С.С. 10, 11].

Мы еще более ограничиваем строительство русских крепости и первых деревень в бассейне р. Берди отрезком времени 1702 – 1707 г.г. по следующим причинам.

Упомянутая местность представляла собой в то время пограничную буферную зону («фронтир») между русскими владениями на севере и улусами алтайских кочевников на юге. Телеутские князьки взимали ясак с местных жителей, чатских татар, ставших двоеданцами, и не допусками русских на эти земли.

Пермский археолог и историк В.А.Оборин справедливо отмечает: «Города Сибири, как и Урала возникли в условиях внешней военной опасности со стороны соседних феодальных государств и немирно настроенной части нерусского населения… Под защитой укреплений городов на первых порах только и было возможно земледельческое освоение свободных земель» [36, С. 127]. То есть, первые русские селения могли возникнуть и на Берди только после строительства острога, под его военным прикрытием. Это мнение разделяют и другие исследователи.

М.В.Шиловский указывает, что «первыми переселенцами фронтирной зоны стали служилые люди – казаки пешие и конные, стрельцы, пушкари, направляемые сюда по царскому указу» [61, С. 103].

Барнаульский историк Ю.С.Булыгин, ссылаясь на два источника из Государственного архива Алтайского края, устанавливает «косвенную дату существования в низовьях р. Бердь д. Морозовой» уже в 1708 году [7, С. 315]. Следовательно, крепость на Берди была сооружена не позднее 1707 года.

Первые казаки - строители Бердского острога, вынужденные кормиться «с травы», сразу же после его сооружения заняли в округе лучшие земли под свои заимки для занятий хлебопашеством, промысловой охотой (в первую очередь на пушных зверей) и рыболовством. Так, не позднее 1707 года, одновременно с д. Морозовой, возникли казачьи посёлки (позднее – деревни) Сорокина, Шадрина, Шипунова, Гуселетова (после 1914 г.- с. Гуселетовское), Бороздина, Ельцовская (после образования д. Нижней Ельцовки – д. Верх-Ельцовская) [30, С. 13]. Как правило, остроги строились весной, в тёплое время года, в считанные недели, а то и дни. Следовательно, и первые русские поселения (в виде казачьих заимок) в междуречье Оби и Берди были построены весной – летом.

Местоположение д. Сорокиной пока не установлено. Рассмотрим раннюю историю других селений, являющихся заведомо «искитимскими», а также генеалогию их первых насельников и старожилов.

Деревня Морозова

Возникла как заимка служилого человека Бердского острога Морозова между 1702 и 1707 г.г. Она упоминается и в списке 1717 года [32, С. 77]. Казаки Кузнецкого острога Морозовы (их родовое поселение Морозово находится к югу от г. Кемерова), видимо, происходят из томской ветви рода тобольских служилых людей Морозовских: в 1623 году в Томске проживал «иноземец литовский сын боярский» Петр Яковлев сын Морозовской, «родом поляк, отец служил по Тобольску, а затем прислан в Томской, где и умер, а он Петр поверстан в дети боярские в отцово место» [38, С. 148].

В 1708 году в д. Морозовой поселился крестьянин Тимофей Хрусталев, в 1709 г. - еще новосёлы, С.Чуркин «с товарищи». Внуки последнего жили в деревнях ведомства Бердского острога во второй половине XVIII столетия. А в 1799 году на сходе жителей Легостаевской волости волостным «головой» (главой администрации) был выбран Андрей Чуркин [7, С.315; 31, С.166; 29, С.72]. В 1812 году в д. Коенской (ныне – с. Верхний Коён) обитали Григорей, Ермолай и Данило Чюркины [23, Л. 58].

С фамилией Морозовых связана и трагическая страница истории деревни: в 1725 году в доме крестьянина д. Морозовой И. Морозова сгорело 147 «берских крестьян разных городов» из числа староверов, подвергших себя самосожжению [43, C.55].

Хрусталевы, возможно, происходят из тюменских крестьян.

Старинный урало-сибирский род Чуркиных имеет явно северно-русское происхождение. В 1739 году сибирский казак-доброволец Андрей Чюркин, служивший переводчиком в Верхне-Камчатском остроге, был зачислен в Академический отряд С.П.Крашенинникова Второй Камчатской экспедиции В.Беринга для научного изучения полуострова [2, С.85].

В 1904 году в д. Морозовой существовала школа грамоты [41, C. 400].

Деревня Шадрина

Значится в списке 1717 года [32, С. 77]. Академик Н.Н. Покровский указывает, что отец известного сибирского старообрядца Семена Шадрина переехал с детьми в Бердский острог в первом десятилетии XVIII века и мог устроить на р. Шипунихе скит [43, C.122].

Новосибирский историк Т.С.Мамсик, ссылаясь на документы, называет С.Шадрина бердским разночинцем [26, с. 47]. Следовательно, Семен Шадрин является сыном бердского служилого человека-старожила. Если сопоставить это с данными Н.Н.Покровского, то отец С.Шадрина, зауральский крестьянин-старообрядец, мог быть повёрстан на военную службу после прибытия на Бердь.

Один из братьев С. Шадрина разведывал на Алтае руды по заданию Акинфия Демидова. Шадрины участвовали в освоении Алтая русскими людьми, оставив на его карте названия еще нескольких родовых деревень. Первопоселенцы искитимской д. Шадриной (Шадрины и их дети) вошли и в историю сторообрядчества как последовательные проповедники старой православной веры. В 1739 г. С. Шадрин организовал в алтайской д. Новой Шадриной самосожжение своих сторонников, сам он сгорел в 1756 году в д. Мальцевой ведомства Чаусского острога [43, C.C. 123,124,126].

Мог оборудовать свою заимку на месте будущей д. Шадриной и один из томских служилых людей, участник основания Бердского острога. В 1680 году в Томске служили: десятник пеших казаков Ивашка Юрьев сын Шадра, его «дед и отец родились на Ваге в Шенкурском остроге, а он, Ивашка, пришел в Томск своею волею к дяде своему Антону Черному, и по челобитью верстан в пешие казацкие десятники»; пеший казак Андрюшка Юрьев сын Шадрин, «отец его родился в Томске и верстан в место отца». В Томске был известен и служилый человек Дружинка Прокофьев сын Шадра. Шадрин – архангельская фамилия [16, С.С. 111, 117, 129; 40, С.С. 87, 88; 38, С.С. 148, 149; 35, С. 66].

Деревня Шипунова

(находилась в 4 верстах от с. Койновского)

Селение значится в списке 1717 года [32, С. 77]. В 1719 году в д. Шепуновой хозяйствовали казаки братья Фадей, Спиридон и Лука Шепуновы. Д.Я. Резун называет их томскими уроженцами, что, впрочем, не исключает их происхождения из ишимских служилых людей, построивших на р. Ишиме две родовые деревни Шепуновы [50, С.С. 232, 233; 37, С. 95].

Предки Шепуновых пришли в Сибирь с Северной Двины [52, С. 127]. Еще в 1610 году судовладелец, промышленный человек Осип Шипунов ловил рыбу по всему течению Енисея. Служилый человек Гаврила Шипунов в середине ХVII века участвовал в амурских экспедициях илимского сына боярского Ерофея Хабарова [14, C. 22]. В 1704 году казачий сын Иван Андреевич Шипунов проживал в г. Тюмени [34, C.181].

В XVIII столетии Шепуновы обустроили еще несколько родовых поселений на территории Сузунского района Новосибирской области и Алтайского края [55, C.C.131, 132, 137].

До 1769 года в д. Шипуновой Бердского ведомства обитали Р. Кузиванов (переселенец с Урала) и Г. Тумашев, потомок старожила Бердского острога, казачьего сына Федора Тумашева [31, C.31; 37, C.96].

Уже во время 2-й ревизии (1744 г.) в Бердском остроге жил Никифор Аверкиев сын Кузиванов, внук крестьянина из «Перми на Сысоле реке в Кирбинской волости» Панкратия Кузиванова, дети которого переселились в Ялуторовскую слободу [9, С. 92].

В 1719 году в Бердском остроге жил Федор Тумашев, видимо, ведущий свою родословную из томских служилых людей литовского списка: в середине XVII века Государю Алексею Михайловичу «бил челом на вечную службу» в сибирских городах пленный польский дворянин Михаил Томашевский с женой, сыном и тремя дочерьми; в 1680 году в Томске служил конный казак Мишка Томашев, у которого «дед – поляк, пришел в Томск в конную службу. Отец (тоже конный казак) убит киргизами [30, С. 13; 11, С. 116; 16, С. 54; 39, С. 145]. В Польше находятся г.г. Томашув-Мазовецки (Петрковское воеводство) и Томашув-Любельски (Замосцьское воеводство).

В 1709 году представители томского рода Тумашевых, служившие в Кузнецкой крепости, строили 1-й Бийкатунский острог: подъячие Степан и Сергей Тумашевы, «Кузнецкого города казачьи дети» (взрослые сыновья служилых людей) Григорий и Федор Тумашовы, Осип Томашев [44, Л.Л. 2 об., 5 об., 7 об. Цит. по копии списка, хранящейся в Бийском краеведческом музее им. В.В.Бианки].

В 1904 году в деревне работала школа грамоты [41, C. 402].

Село Гуселетовское

(находилось в 10 верстах от с. Тулинского )

Упоминается в списке 1717 года [32, С. 77]. Деревню мог возвести на р. Оби кто-то из родственников тарских казаков Г. и Д. Гуселетовых. Т.С. Мамсик отмечает фамилию «Гуселетов» в документах по истории Русского Севера [28, С. 8; 25, C.129].

В 1719 году в д. Гуселетовой обитал оброчный крестьянин Ларион Гуселетов, в 1746 – Алексей Устюжанин, в 1789 – сотник, крестьянин Василей Волков и Алексей Демин [10, C.75; 17, C.298; 29, C.71].

Всего в 1719 году в 26 дворах селения числилось 97 душ мужского пола, в 1822 – в 54 дворах 186 душ [25, C.15]. В 1822 году в нём обитали: Бабиковы, Марковы, Гуселетовы, Юргановы, Тарховы, Просековы, Чирковы, Волковы, Косаревы, Пьянковы, Смолины, Харевы, Устюжанины, Колмогоровы [53, C.C.176, 177].

Один из служилых людей, представителей рода русских землепроходцев Сибири Гуселетовых, принимал участие в освоении Алтая, построил вторую родовую деревню (к юго-западу от Барнаула, ныне – с. Гуселетово) и образовал алтайскую ветвь своего рода.

Уже в первой половине XVII века казаки Устюжанины (выходцы из Устюга Великого) служили в г.г. Тобольске, Тюмени, Верхотурье и Томске, оставив на карте Западной Сибири названия одноимённых родовых поселений [50, С.С. 199, 200; 24]. Родственники Алексея Устюжанина (сибирские старообрядцы) построили деревни Устюжанины на территории Крапивинского района Кемеровской области и Ордынского района Новосибирской области [26, С.С. 52, 54].

В 1680 году несли службу в Томском гарнизоне дети Никона Волкова, лалетина, который «по челобитью и по грамоте прислан с Москвы в Томск и служил в пятидесятниках»: десятник пеших казаков Антип Волков, пешие казаки Ивашко и Максимко Волковы,- а также внук Никона, пеший казак Агафонка Иванов сын Волков [16, С.С. 94, 99, 114]

Потомок Алексея Демина, житель Легостаевской волости Антип Демин в лихую годину Наполеоновского нашествия внёс 20 копеек «добровольных приношений» на военные нужды [27, С. 52].

Деды Бабиковых, вероятно, прибыли в Сибирь из Вологды. В XVII - XVIII в.в. казаки Бабиковы служили в Тарском остроге, г. Тюмени, Омской крепости [4, С. 128; 33, С. 98; 28, С. 10; 21, С. 178].

В 1778 году, по приказу Канцелярии горного начальства Колывано-Вознесенского горного округа, в д. Ургунскую был переведён П.Бабиков (из д. Чернодыровой Бердского ведомства). В том же году в деревне поселился с семейством «переехавший собою» из д. Чернодыровой брат П.Бабикова Прохор [31, С. 59].

Уже в 1626 году в Томске служил пеший казак Пронка Марков [20, С. 34]. В 1797 – 1799 г.г. должность Бердского волостного головы исправлял крестьянин д. Локтевой Дмитрей Марков [29, С.70; 31, С.С. 59, 72].

В Тюмени проживали: десятник «Петровы роты Олтуфьева литовского списка казаков» Андрюшка Захаров Чирок (1680 г.), его сын Микишка Андреев Чирков, посадские люди Ларка Герасимов сын и Ивашка Кузьмин сын Чирковы (1700 г.), служилый человек Елфимко Пьянков (1672 г.), стрелец Ивашка Ефимов сын Пьянков, (1700 г.), служилый человек Ермачко Колмогорец (1623 г.), отставной стрелец Богдашка Федоров Колмогоров (1624 г.), посадский Пронка Поликарпов сын Колмогоров (1672 – 1700 г.г.) [45, С. 124; 13, С.С. 69, 76, 77; 57, С. 55; 4, С. 135; 19, С. 40; 22, С. 21; 8, С. 93].

Носители «географической» фамилии Колмогоровых, потомки переселенцев из Колмогорских посадов в низовьях Северной Двины, служили в XVII столетии и в Томске [8, С. 93; 16, С.С. 56, 61, 65, 73, 87, 93, 119, 128; 50, С. 98].

Представители оренбургских ветвей родов Смолиных и Колмогоровых в 40-е г.г. XIX века были оренбургскими казаками и проживали в д. Коноваловой Петровской станицы 8-го полкового округа Оренбургского казачьего войска [14, C. 22].

В 1782 году в Томском и Кузнецком ведомствах существовали две деревни Колмогоровы [55, С.С. 117, 124]. Смолины добрались на востоке до Байкала и служили также в Забайкальском казачьем войске.

После 1914 года в искитимской д. Гуселетовой был сооружен православный храм, и деревня была переименована в с. Гуселетовское. Настоятелем храма был протоиерей Василий Архангельский. Уже в 1904 году в селении работала школа грамоты [3; 41, C.400]. После его затопления в 1957 году многие гуселетовцы перебрались в д. Бурмистрову.

Деревня Бороздина

(находилась в 7 верстах от с. Тулинского)

Возможно, селение было устроено одним из младших родственников тобольского стрельца Кузьмы Бороздина [56, С. 48; 48, С. 184].

В 1719 году в деревне в 5 дворах числились 20 душ мужского пола, в 1822 – в 43 дворах 118 душ [25, C.15].

В 1781 году в д. Бороздиной при р.р. Оби и Бороздихе проживали Петр, Гаврило и Тимофей Бороздины, Степан Дмитриев, Иван Яготкин, Емельян и Яков Черепановы, Яков Щербаков, Прокопей Качусов, Оксен Заворохин, Матвей Сошников, Кузма Кунгурцов [29, C.42]. В 1822 году в ней обитали: Бороздины, Кунгурцовы, Дмитревых, Заворохины, Косаревы, Качусовы, Бурцовы, Щербаковы, Черепановы, Ягодкины, Бабиковы, Харитоновы, Вольхины [53, C.179].

В Томске в XVII веке проживали конный казак Ивашко Дмитриев и пеший казак Потапка Дмитриев (1626 г.), служилый человек Данилка Дмитриев (1662 г.), «оброчный человек» Максимко Дмитриев (1671 г.) [20, С.С. 32, 33; 58, С. 154; 15, С. 53]. В Кузнецкой крепости в 1636 году служил пеший казак Первушка Дмитриев [18, С. 71]. Родовым поселением Дмитриевых является «приписная к заводам ведомства Белоярского» д. Дмитрева [55, С. 128].

Служилые люди (казаки и ямщики) Черепановы были известны в XVII столетии в Тюмени и Томске. Возможен приход предков бороздинских Черепановых как из Архангелогородского уезда, так и из г. Череповца. Черепановы построили в 1779 году д. Черепанову (ныне - г. Черепаново), а также ряд одноимённых поселений на территории Томской, Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края [17, С.С. 448, 449, 501; 16, С.С. 56, 57, 93, 127; 35, С.С. 66, 90; 55, С.С. 118, 125, 136, 138; 24].

Конные казаки Гришка и Андрюшка Щербаковы служили в 1626 году в Томске [20, С. 32]. Деревни Щербаковы были записаны в 1782 году в Томском ведомстве и на р. Бурле (Алтай) [55, С.С. 115, 134].

Вероятен приход Качусовых в междуречье Оби и Берди из ведомства Тарского острога [24].

По мнению Д.Я.Резуна, казаки Кузнецкого острога Заворохины являются потомками казака Ермаковой дружины Алфера Заворохина. Скорее всего, гуселетовские Заворохины являются продолжателями кузнецкой ветви этого славного рода [49, С. 50; 24].

Кунгурцевы прибыли в междуречье Оби и Берди из ведомства Чаусского острога. В 1731 году в Чаусском остроге жил пеший казак Василько Кунгурцев, в д. Речкуновой – Василий Пиминов сын Кунгурцов, в 1759 году в упомянутом остроге – разночинец Егор Кунгурцов, в 1760 году в д. Малой Кривощековой - Роман Кунгурцов, в 1786 году в д. Горловской Бердской волости – крестьянин Григорий Кунгурцев [51; 31, С. 139; 5, Л. 303; 6, С. 93; 59, С.С. 52, 90].

В 1904 году в д. Бороздиной существовала школа грамоты [41, C.400]. В 1957 году она была затоплена водами Обского моря.

Деревня Верх-Ельцовская

По данным бердского краеведа А.М. Солоницына и сотрудницы Бердского городского историко-художественного музея Н.Ф. Шапенковой, д. Верх-Ельцовка (упоминаемая в списке 1717 года как д. Ельцовская) находилась в 7 км от г. Бердска (в сторону д. Сосновки) и была затоплена в 1957 году [32, С. 77; 7, C.319].

В документах по истории Западной Сибири XVIII столетия фигурируют Ельцовы. Должно быть, кто-то из них и построил под Бердским острогом между 1702 и 1707 г.г. свою заимку. Их потомки, сибирские казаки Ельцовы в 1884 году жили на Бийской линии: в Андреевском поселке Верх-Алейской станицы, а также в ст. Чарышской и п. Тигирецком [54, C.C. 141, 144, 155, 156]. Предок Ельцовых мог прийти в Сибирь из Вятской земли [61, C.83].

В 1719 году в 18 дворах поселения числились 60 душ мужского пола, в 1822 - в 48 дворах 127 душ [25, C.15]. В 1822 году в нём проживали: Шульгины, Зыряновы, Семьяновы, Безсоновы, Казанцевы, Мухины, Осиповы, Бахаревы, Харевы, Полковниковы, Петровы, Лушниковы, Долгановы, Марковы [53, C.C. 165, 166].

В 1684 году в Тюмени проживал стрелец Ивашка Шульгин, в 1700 – служилые люди Андрюшка да Ивашко Шульгины [46, С. 165; 13, С. 61].

В 1623 году в Тобольском уезде существовала деревня служилого человека Зыряна. В 1672 году в Тобольске были записаны «казачий брат» Пашко Зырянов, служилые люди Иван Зырянов, Мишка и Марчко Зыряны. Годом ранее в Красноярском уезде зарегистрированы конные, пешие казаки и «черкасы» Зыряновы. В начале XVIII века Зыряновы служили и в Чаусском остроге. Данные топонимики свидетельствуют о проживании Зыряновых в Томске и Кузнецке уже в XVII столетии. Казачий сын Алексей Зырянов в 1719 году проживал с семьёй в Бердском остроге [8, С. 112; 56, С.С. 16, 40, 138, 163; 42, С.С. 219-222, 224; 10, С. 80; 1, С. 120; 30, С. 13; 39, С. 144]. Антропонимы «Зырян» и «Зырянов» являются производными от этнонима «зыряне», старинного названия народа коми, и удостоверяют национальную принадлежность носителей или свидетельствуют об их выходе из «Зырянской земли».

Основателями трёх родов томских служилых людей XVII века Казанцевых являются соответственно: конные казаки Илья Казанцов и Юрий Казанцев (ссыльный поляк), присланные в Томск из Москвы, а также казак Юрий Казанцов (казанский татарин) [16, С.С. 67, 102, 107]. Их возможные потомки, крестьяне проживали: О.Казанцов и Н.Казанцов – в д. Нижней Сузунской (1719 г.), Абрам Казанцов – в Бикатунской крепости (1731 г.), выборный Бердской судной избы Гаврила Казанцов (1746 г.), Прохор Артемьев сын Казанцев, обитавший ранее в Ирменском станце – в д. Тырышкиной на р. Ануе (1749 г.), разночинец Василий Казанцов – в Чеуском остроге (1759 г.) [31, С. 68; 29, С.С. 8, 39, 40; 5, Л. 303].

Бахаревы (фамилия с тюркскими корнями), видимо, происходят с Русского Севера, из Великого Устюга. В 1673 году в Мехонской слободе на р. Исети жили беломестный казак Петрушка Семенов сын Бахарев по прозвищу «Устюжанин» и его брат Сенька. Т.С.Мамсик выводит Бахаревых из поволжских служилых людей «по отечеству», ставших по царскому указу новгородскими помещиками. В 1719 году в Бердском остроге проживали казаки Терентий и Трофим Бахаревы, казачий сын Григорий Бахарев [30, С. 13; 31, С. 31; 12, С. 56; 56, С.С. 159, 164; 25, С.С. 133, 138, 139, 142].

В 1719 году в Бердском остроге жили казак Гаврила Полковников и казачий сын Василий Полковников с семьями. Сибирский казак-доброволец Федор Полковников дошел до Аляски, участвовал в 1741 году во Второй Камчатской экспедиции в должности плотника пакетбота «Святой Павел» [30, С. 13; 47, С. 231]. Их родовое поселение Полковниково находится на севере Алтайского края.

Прим. Географические названия, имена, фамилии и цитаты приводятся в транскрипции XVIII века.

Список источников и литературы:

- Агеева, Н.И. К истории основания русских поселений в Томской области в связи с задачами изучения русских говоров Сибири // Ученые записки Томского педагогического института. - Томск.- 1953. - Т. 10.

- Алексеев А.И. Сыны отважные России. - Магадан.- 1970.

- Архив Юго-Восточного епархиального округа Новосибирской епархии Русской православной церкви.

- Башкатова, З.В. Именной и биографический словарь служилых людей XVII в. // Таможенные книги сибирских городов XVII века. - Новосибирск. - 2001. - Вып.4.

- Бердский острог. Расписки крестьян мужского и женского пола // Государственный архив Новосибирской области. - Ф. 91. - Оп. 1.- Д. 5.

- Булыгин, Ю.С. К истории возникновения Новосибирска / Ю.С. Булыгин, М.М. Громыко // Известия СО АН СССР. – Новосибирск, 1971. – (Серия общественных наук. № 2.- № 6.)

- Булыгин, Ю.С. К истории возникновения городов Новосибирской области Бердска и Тогучина // Города Сибири (эпоха феодализма и капитализма). – Новосибирск, 1978.

- Буцинский, П.Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. – Харьков, 1889.

- Волков, В.Г. Крестьянские миграции во второй половине XVII – начале XVIII в. в Западной Сибири (Верхотурско-Тобольский и Томско-Кузнецкий регионы) // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Материалы VI Международной научно-практической конференции (30-31 марта 2006 г.) Ч.1.– Омск, 2006.

- Воробьева, И.А. Язык Земли. О местных географических названиях Западной Сибири. – Новосибирск, 1973.

- Выпись из памятей, полученных в Сибирском приказе из Разрядного приказа, о пленных поляках и литовцах, которые направлялись на службу в Сибирь (1666/67 г.г.). // Первое столетие сибирских городов. XVII век. – Новосибирск, 1996.

- Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. - М., 1998.

- Дозорные книги г. Тюмени 1700 г. // Тюмень в XVII столетии с «Введением и заключительной статьей П.М.Головачева: «Состав населения и экономический быт Тюмени в XVII в.», с приложением плана старинной Тюмени и 2 видов Благовещенского собора начала XVIII в.- Тюмень.- 2004.

- Звягин, А. Искитимские покорители Сибирской земли : исторические очерки // Пятый разъезд : историко-публицистический и литературно-художественный альманах. – Искитим, 2008. – С. 18-29.

- Именная книга томским жилецким и посадским людям (1671 г.). // Томск в XVII веке. Материалы для истории города со вступительной и заключительной статьями прив.-доц. Л.М. Головачева и картой окрестностей Томска конца XVII в.- СПб. – Б.г.

- Именные книги служилых людей 1680 г. // Томск в XVII веке…

- История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 т. Т. 2. – Л, 1968.

- Книга денежного оклада служилых людей, ружников и оброчников Кузнецкого острога. 1636/37 г. // Первое столетие сибирских…

- Книги дозорные Тюменскому городу и посаду письма и дозору письменного головы Никиты Наумова Беглецова да подьячего Третьяка Васильева 132 г. (1624 г.). // Тюмень в XVII столетии…

- Книги именные Томского города томским головам и детям боярским и конным и пешим служилым людям и ружникам и оброчникам с денежными окладами и их оклады на нынешний 134 (1626) год. // Томск в XVII веке…

- Копылов, А.Н. Развитие в Сибири XVII – начала XIX в. ремесла по художественной обработке дерева // Города Сибири…

- Курилов, В.Н. Таможенная книга Тюмени как зеркало хозяйственной жизни и быта сибирского города // Таможенные книги сибирских.., Вып.4.

- Легостаевское волостное правление. Журналы записей поселенцев. 1813 г. // Государственный архив Новосибирской области.- Ф. Д-100.- Оп. 1.- Д. 11.

- Личный архив А.И. Оборкина.

- Мамсик, Т.С. Бердская волость. По материалам массовой статистики 20-х г.г. XIX в.-Новосибирск, 2004.

- Мамсик, Т.С. Поволжье и Приобье: очаги раннего культурного взаимодействия. XVII – середина XIX в. // Сибирский плавильный котёл. Социально-демографические процессы в Северной Азии XVI – начала XX века.- Новосибирск, 2004.

- Миненко, Н.А. История Новосибирской области с древнейших времен до конца XIX века.- Новосибирск, 1983.

- Миненко, Н.А. Освоение русскими Среднего Прииртышья на рубеже XVII – XVIII в.в. // Исторический опыт освоения Сибири. Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1986.

- Миненко, Н.А. Очерки по источниковедению Сибири XVIII – первой половины XIX в. – Новосибирск, 1981.

- Миненко, Н.А. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского Приобья // Город и деревня Сибири в досоветский период. Бахрушинские чтения 1984 г. Межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984.

- Миненко, Н.А. По старому Московскому тракту. О первых русских поселениях на территории Новосибирской области. – Новосибирск, 1990. – 184 с.

- Миненко, Н.А. Населенные пункты, основанные в XVIII веке / Н,А. Миненко // История Новосибирской области…

- Недбай, Ю. Г. История казачества Западной Сибири 1582 – 1808 г.г. (Краткие очерки) Ч. 4. - Омск, 1996.

- Недбай, Ю. Г. Казачество Западной Сибири в эпоху Петра Великого. – Омск, 1998.

- Никонов, В.А. География фамилий. – М, 1988.

- Оборин, В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI – начале XVII века. – Иркутск, 1990.

- Оборкин, А.И. Возникновение русских поселений на территории города Искитима Новосибирской области // Сибирская деревня…

- Оборкин, А.И. Проблемы датировки Бердского острога и происхождения его служилых людей // Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (28-29 октября 2010 года).- Тюмень, 2010.

- Оборкин, А.И. Численность бердского гарнизона и происхождение его казачьих детей (первая четверть XVIII века) // Казачество Сибири…

- Палагина, В.В. Русские антропонимы XVII в. как источник информации о диалектном составе населения (на материале томских документов XVII в.) // Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Диалектная лексика. – Л, 1971.

- Памятная книжка Томской губернии на 1904 год. Изд. Томского Губернского Статистического Комитета. – Томск, 1904.

- Переписные книги г. Красноярска и Красноярского уезда 1671 г. // Бахрушин С.В. Научные труды.- М.- 1959.- Т. 4.

- Покровский, Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. – Новосибирск, 1974.

- Послужной список «Кузнецких всяких чинов люди», которые были «посланы на реки Бии и на Катуни для строения острога» // Российский государственный архив древних актов. - Ф. 214.- Оп. 1.- Д. 1660.

- Послужной список тюменских служилых людей (1680 г.) // Тюмень в XVII столетии… Расходные денежные документы 192 г. (1684 г.) // Тюмень в XVII столетии…

- Регестр служителем пакетбота «Св. Павел», кто имян остались с оного на американском берегу в неизвестном несчастье 1741-го году в ыюле месяце»// Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. Сборник документов. - М., 1984.

- Резун, Д.Я. Именной и биографический словарь служилый людей // Таможенные книги сибирских городов XVII века. Вып.5. – Новосибирск, 2003.

- Резун, Д.Я. К истории «Поставления» городов и острогов в Сибири // Сибирские города XVII – начала XX века.- Новосибирск, 1981.

- Резун, Д.Я. Родословная сибирских фамилий. История Сибири в биографиях и родословных.- Новосибирск, 1993.

- Садыров, А. Чаусское торочки // Советская Сибирь. - 1994. - 21 дек. – С. 3.

- Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в.- Новосибирск, 1991.

- Список дворохозяев Бердской волости (по материалам окладной книги 1822 г.) // Мамсик Т.С. Бердская волость…

- Список казаков, проживающих в селениях Бийской линии (24.01. – 20.02.1884 г.) // Ивонин А.Р., Колупаев Д.В. История Алтайского казачества. Алтайские казаки в XVIII – XIX веках. – Барнаул, 2008.

- Список населенных мест Колыванской области за 1782 г. // Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне – насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта (общий очерк за XVII и XVIII столетия). – Томск, 1898.

- Таможенная книга Тобольска за 1672/73 г. // Таможенные книги сибирских .., Вып. 5.

- Таможенная книга Тюмени за 1672/73 г. // Таможенные книги сибирских.., Вып.4.

- Таможенные книги 1662 г. (Кн. № 594). // Томск в XVII веке…

- Шелегина, О.Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Сибири (XVIII - первой половины XIX в.в.). - Новосибирск, 1992.

- Шиловский, М.В. Фронтир и переселения (сибирский опыт) // Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII – XX в.в.: общее и особенное. Вып. 3. - Новосибирск, 2003.

- Федосюк, Ю.А. Русские фамилии : популярный этимологический словарь. – М., 1996.

Почему же эти поселения появились именно в районе будущего Искитима? Причин несколько. Во-первых, на рубеже 17-18 веков в России началась крестьянская колонизация, т.е. заселение, Сибири. Во-вторых, недалеко от территории будущего города был возведен Бердский острог, служивший защитой для растущих деревень. В-третьих, природные условия и ресурсы были благоприятны для проживания: река – источник пресной воды и рыбы; леса с обилием дичи, грибов, ягод, строительного материала; плодородные почвы и заливные луга, благоприятные для земледелия, скотоводства и пчеловодства; равнинная территория, удобная для строительства. Кроме того, территория будущего Искитима находилась рядом с Алтайским трактом, построенном в 19 веке, и Алтайской железной дорогой, проложенной в 1912 г.

Почему же эти поселения появились именно в районе будущего Искитима? Причин несколько. Во-первых, на рубеже 17-18 веков в России началась крестьянская колонизация, т.е. заселение, Сибири. Во-вторых, недалеко от территории будущего города был возведен Бердский острог, служивший защитой для растущих деревень. В-третьих, природные условия и ресурсы были благоприятны для проживания: река – источник пресной воды и рыбы; леса с обилием дичи, грибов, ягод, строительного материала; плодородные почвы и заливные луга, благоприятные для земледелия, скотоводства и пчеловодства; равнинная территория, удобная для строительства. Кроме того, территория будущего Искитима находилась рядом с Алтайским трактом, построенном в 19 веке, и Алтайской железной дорогой, проложенной в 1912 г. Первое упоминание о деревне Коёнской относится ко времени второй подушной переписи населения, которая была проведена в 40-х годах XVIII века. В результатах первой переписи 1719 г. деревня Коенская не упоминается.Возможно, она возникла в 1722 г., как указано в книге «Летопись села Верх-Коен», изданной в 2009 г.

Первое упоминание о деревне Коёнской относится ко времени второй подушной переписи населения, которая была проведена в 40-х годах XVIII века. В результатах первой переписи 1719 г. деревня Коенская не упоминается.Возможно, она возникла в 1722 г., как указано в книге «Летопись села Верх-Коен», изданной в 2009 г. По селу протекают две речки - Чём и Бердь. Чем протекает посередине села, разделяя его на правобережье и левобережье, и впадает в Бердь. Отсюда и пошло название Усть - Чём. А название реки произошло от татарского слова «чим» - нырять.

По селу протекают две речки - Чём и Бердь. Чем протекает посередине села, разделяя его на правобережье и левобережье, и впадает в Бердь. Отсюда и пошло название Усть - Чём. А название реки произошло от татарского слова «чим» - нырять.  Точная и бесспорная дата основания д. Легостаевской не известна. Историк Ю.С. Булыгин достоверным считает 1752 г. Л. Федотов, автор статьи «Легостаево - старинное село», опубликованной в газете «Советская Сибирь» от 1 мая 1992 г., утверждает, что д. Легостаевская возникла на четверть века раньше. «О том, что Легостаево существовало в 1734 году, констатирует профессор Д. Н. Беликов в своей знаменитой книге «Первые русские крестьяне-насельники Томского края» (Томск, 1898, с. 57), - пишет Л. Федотов.

Точная и бесспорная дата основания д. Легостаевской не известна. Историк Ю.С. Булыгин достоверным считает 1752 г. Л. Федотов, автор статьи «Легостаево - старинное село», опубликованной в газете «Советская Сибирь» от 1 мая 1992 г., утверждает, что д. Легостаевская возникла на четверть века раньше. «О том, что Легостаево существовало в 1734 году, констатирует профессор Д. Н. Беликов в своей знаменитой книге «Первые русские крестьяне-насельники Томского края» (Томск, 1898, с. 57), - пишет Л. Федотов. В 1920 г. в Легостаево заходила армия Колчака. От рук белогвардейцев пострадали члены партизанского отряда: Багин Ф.М., Богомолов А.А., Дьяков Ф.О., Толкачев И.Б. Партизан расстреляли за р. Бердь в березовом колке. После ухода колчаковской армии останки погибших партизан перезахоронили в братской могиле. Сейчас на этом месте установлен обелиск.

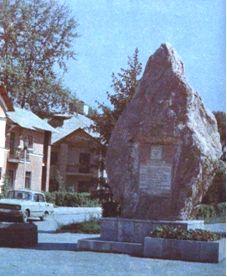

В 1920 г. в Легостаево заходила армия Колчака. От рук белогвардейцев пострадали члены партизанского отряда: Багин Ф.М., Богомолов А.А., Дьяков Ф.О., Толкачев И.Б. Партизан расстреляли за р. Бердь в березовом колке. После ухода колчаковской армии останки погибших партизан перезахоронили в братской могиле. Сейчас на этом месте установлен обелиск.  К 1917 г. значилось уже 200 семей Гусельниковых. Среди них были и кузнецы, и знахари, появились кулаки и нищие.

К 1917 г. значилось уже 200 семей Гусельниковых. Среди них были и кузнецы, и знахари, появились кулаки и нищие. В 1905 г. в Белово стали прибывать новоселы.

В 1905 г. в Белово стали прибывать новоселы. В 40-50-е годы ХХ века с. Легостаево было районным центром. В двухэтажном здании райисполкома располагалась библиотека. Заведующей библиотекой работала Полина Астахова.

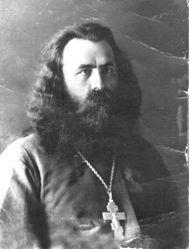

В 40-50-е годы ХХ века с. Легостаево было районным центром. В двухэтажном здании райисполкома располагалась библиотека. Заведующей библиотекой работала Полина Астахова.  Иннокентий Васильевич Бархатный родился около 1882 года в семье личного почетного гражданина. Обучался в Томской Духовной семинарии. 15 августа 1904 г. был рукоположен в сан священника.

Иннокентий Васильевич Бархатный родился около 1882 года в семье личного почетного гражданина. Обучался в Томской Духовной семинарии. 15 августа 1904 г. был рукоположен в сан священника.  В церковно-приходской школе учили крестьянских детей азбуке, арифметике, Закону Божьему. «Старожилы сказывали, что Богомолов порядочную сумму откалывал на содержание прихода и школы. Сразу и там, и там организовали хор. Музыкой и хором занимался Павел Васильевич Гевлич, местный учитель, с 1906 г. еще и псаломщик. После революции директор Завьяловской начальной школы до 1937 года», - писала Е. Клянцевич в статье «Завьялово. Начало века», опубликованной в «Искитимской газете» от 25 февраля 1992 г.

В церковно-приходской школе учили крестьянских детей азбуке, арифметике, Закону Божьему. «Старожилы сказывали, что Богомолов порядочную сумму откалывал на содержание прихода и школы. Сразу и там, и там организовали хор. Музыкой и хором занимался Павел Васильевич Гевлич, местный учитель, с 1906 г. еще и псаломщик. После революции директор Завьяловской начальной школы до 1937 года», - писала Е. Клянцевич в статье «Завьялово. Начало века», опубликованной в «Искитимской газете» от 25 февраля 1992 г. В 1957 г. образован Гилевский сельский Совет депутатов трудящихся Черепановского района Новосибирской области. Первым председателем Гилевского сельсовета был Сергей Фролович Уваров.

В 1957 г. образован Гилевский сельский Совет депутатов трудящихся Черепановского района Новосибирской области. Первым председателем Гилевского сельсовета был Сергей Фролович Уваров.  В 1968 г. её сменила Александра Ивановна Блохина. В 1970 г. библиотека была переведена в одноэтажное деревянное здание клуба, а в 1971 г. – в новое кирпичное здание конторы Елбашинского совхоза, где она располагается и в настоящее время.

В 1968 г. её сменила Александра Ивановна Блохина. В 1970 г. библиотека была переведена в одноэтажное деревянное здание клуба, а в 1971 г. – в новое кирпичное здание конторы Елбашинского совхоза, где она располагается и в настоящее время.  Преображенская сельская библиотека организована на базе небольшого собрания книг - около 250 экземпляров, принадлежащих Преображенскому профсоюзному комитету.

Преображенская сельская библиотека организована на базе небольшого собрания книг - около 250 экземпляров, принадлежащих Преображенскому профсоюзному комитету.  Первой заведующей Линевской библиотекой была Татьяна Евгеньевна Эргарт, она работала в этой должности до 1977 г.

Первой заведующей Линевской библиотекой была Татьяна Евгеньевна Эргарт, она работала в этой должности до 1977 г. Обелиск треугольной формы с надписью «Вечная память погибшим» - это дань памяти ургунцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Обелиск треугольной формы с надписью «Вечная память погибшим» - это дань памяти ургунцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.  Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Семеновича Козловского под руководством участницы Великой Отечественной войны Мелентины Георгиевны Кондратовой, которая много внимания уделяла созданию и сохранению памятников на территории г. Искитима и Искитимского района. Также в процессе изготовления и установки памятника был задействован участник Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Малухин.

Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Семеновича Козловского под руководством участницы Великой Отечественной войны Мелентины Георгиевны Кондратовой, которая много внимания уделяла созданию и сохранению памятников на территории г. Искитима и Искитимского района. Также в процессе изготовления и установки памятника был задействован участник Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Малухин.  Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Семеновича Козловского под руководством участницы Великой Отечественной войны Мелентины Георгиевны Кондратовой, которая много внимания уделяла созданию и сохранению памятников на территории г. Искитима и Искитимского района. На черном мраморе выбиты имена и фамилии 24 жителей Новолебедевки, не вернувшихся с войны.

Памятник изготовлен по проекту скульптора Ивана Семеновича Козловского под руководством участницы Великой Отечественной войны Мелентины Георгиевны Кондратовой, которая много внимания уделяла созданию и сохранению памятников на территории г. Искитима и Искитимского района. На черном мраморе выбиты имена и фамилии 24 жителей Новолебедевки, не вернувшихся с войны.